Leserin

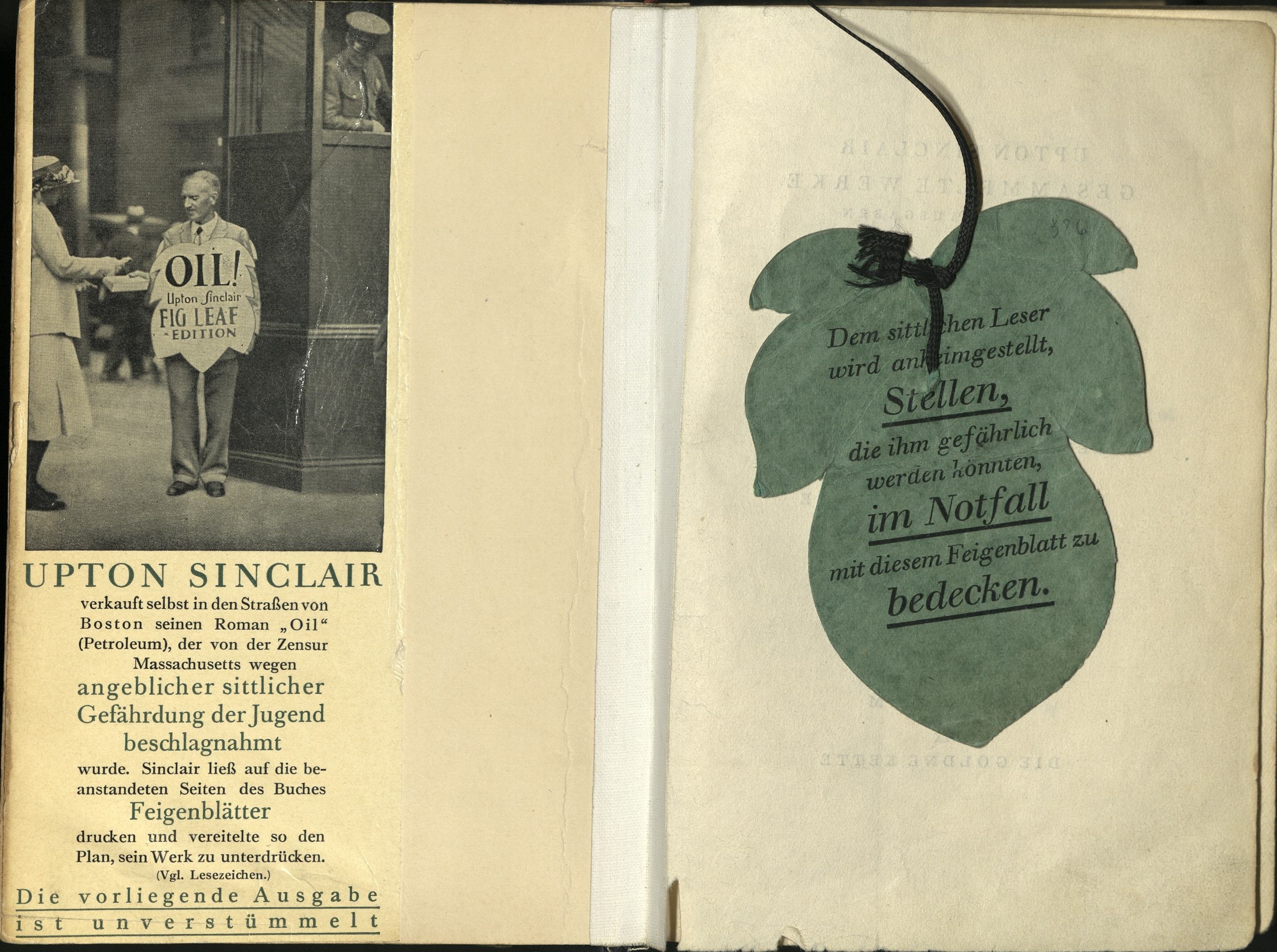

Eva Schiffmann war eine begeisterte Leserin. Einige Bücher, die sie im Tagebuch erwähnt, kaufte sie von ihrem Taschengeld. Andere waren ein Geschenk oder privat geliehen. Außerdem gab es in Gotha eine Stadtbibliothek und zur Aufbauschule gehörte eine Schulbibliothek. Auch die Zeitungen waren ein Zugang zu Literatur und Theater. Den sozialkritischen Roman „Petroleum“ des amerikanischen Autors Upton Sinclair las Eva als Fortsetzungsroman im kommunistischen „Volksblatt“. Theaterkritiken entnahm sie sowohl dem sozialdemokratischen „Gothaer Volksfreund“ als auch dem bürgerlichen „Gothaischen Tageblatt“.

Ihr Leseinteresse galt modernen Werken. Zum einen regten sie politik- und zeitnahe Stoffe zum Nachdenken über eine bessere, gerechte und friedliche Gesellschaft an. Zum anderen half Eva das Lesen, sich aus familiären Erwartungen zu lösen, anderer Meinungen zu prüfen und eine eigene Sicht auf das Leben zu entwickeln. Bücher stimmten sie selbstkritisch, hielten sie an, offen für Veränderungen zu sein, aber auch realistisch und lebenspragmatisch zu denken.

Zeitgemäß sah sich Eva als Anhängerin der Neuen Sachlichkeit. Kunst und Literatur sollten demnach für Klarheit und Wirklichkeitsnähe statt für romantische Verklärung und innere Seelenschau sorgen. Die Liebesromane von Hedwig Courths-Mahler, die ihre Mitschülerin Lisbeth las, waren Eva zu oberflächlich. Sie hielt nichts von populärer Unterhaltungsliteratur dieser Art, die ganz im Sinne ihrer Mutter sei: „An nichts denken, keine Probleme aufkommen lassen. Lieber ein Courths-Maler Buch lesen, als zum B. Jahrgang 1902.“ (15.2.29.)

Lesen in der Weimarer Republik

In der Weimarer Republik lasen die Deutschen so viel wie nie zuvor, auch wenn mit dem Kino und seit 1923 mit dem Radio neue Medien an Bedeutung gewannen. Außer Büchern wurden zunehmend Zeitungen und Zeitschriften gelesen. Für ihre Verbreitung und Popularität spielte wiederum der Abdruck von Fortsetzungsromanen eine wichtige Rolle. Viele Leserinnen und Leser besaßen ein Abonnement für eine Lokalzeitung.

Ein gesteigertes Bedürfnis nach Bildern befriedigten illustrierte Zeitschriften und Boulevardzeitungen. Bücher wurden verfilmt, Filmszenen in Büchern abgedruckt. Auch der Starkult steht für den Einfluss des Kinos auf die Lesekultur. Die neue Prominenz von Schauspielerinnen und Schauspielern ist nur ein Beispiel für das Zusammenspiel von Rundfunk, Film, Fotografie, Literatur und Presse in den 1920er Jahren.

Die letzten rechtlichen Beschränkungen der Publikations- und Meinungsfreiheit waren durch Artikel 118 der Weimarer Verfassung aufgehoben. Öffentlich wurde jedoch weiter um eine Kontrolle der Massenkultur durch Zensurmaßnahmen gerungen. Im Zentrum standen das Kino, aber auch die Experimentierfreudigkeit und Vielfalt in der Literatur. Die Debatten darum waren im Kern eine Auseinandersetzung mit der Moderne, für deren Durchbruch die Weimarer Republik bis heute steht.

Besonders, wenn es sich um Jugendliche und Frauen handelte, wurden „Lesewut“, „Kinosucht“ und „Radiotismus“ angeprangert. Bürgerliche Abwehrreaktionen gegen den technologischen und kulturellen Medienwandel zielten darauf, die eigene Deutungsmacht zu erhalten. Eine kritische Auseinandersetzung mit den demokratischen wie manipulativen Wirkungen der Massenkultur gab es jedoch in allen politischen Lagern. In der Arbeiterbewegung wurde ihre entpolitisierende Kraft diskutiert. Zugleich erkannten Sozialdemokraten und Kommunisten aber auch das emanzipatorische Potenzial populärer Medienformate, das es für die Ausbildung eines Klassenbewusstseins experimentell zu nutzen galt.

Treibende Kräfte einer Eindämmung von Publikations- und Meinungsfreiheit waren die Kirchen und die rechtskonservative Deutschnationale Volkspartei (DNVP). 1926 verabschiedete der Reichstag das „Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzliteratur“. Es sollte die Jugend vor dem Einfluss von Groschenheften und pornografischer Literatur schützen. Eingeleitete Ermittlungen und die Beschlagnahme von Schriften betrafen vor allem linke Autoren und ihre Verlage. Die Auswirkungen des Gesetzes auf einen großen, kaum zu kontrollierenden Publikationsmarkt blieben allerdings gering.

Literatur als historische Quelle

Schriftstellerinnen und Schriftsteller erschaffen eigene Welten. Die Personen, Umstände und Ereignisse in ihren Büchern sind ganz oder zum großen Teil erfunden. Dennoch beziehen sich Geschichten immer auch auf die Wirklichkeit, in der sie geschrieben wurden.

Literarische Werke sind daher eine Quelle für gesellschaftliche Weltbilder, Wertvorstellungen und Lebensverhältnisse ihrer Entstehungszeit. Sie können diese ausdrücklich beschreiben oder nur andeuten, legitimieren, propagieren oder kritisieren.

Oft sind Bücher nach ihrem Erscheinen Teil einer öffentlichen Auseinandersetzung. Ihre Rezeption weist darauf hin, welche Literatur das Lesepublikum als bedeutsam und lesenswert empfindet. Aussagekräftig für die Wirkung von Büchern sind: die Anzahl und Höhe der Auflagen, Rezensionen, Verfilmungen und Theateraufführungen, Beschlagnahmungen, Aufführungsverbote sowie andere Maßnahmen staatlicher Zensur und schließlich private Zeugnisse.

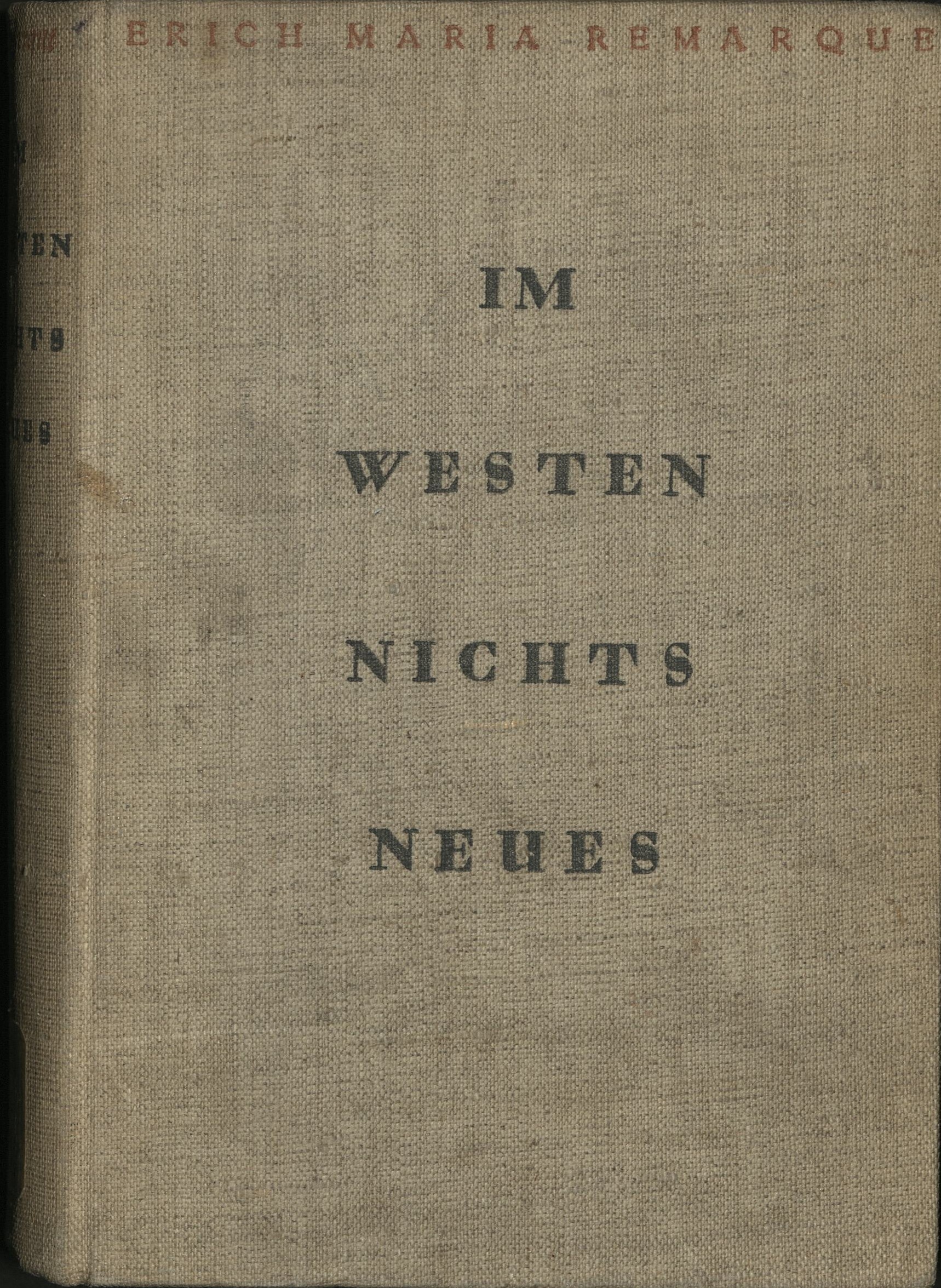

In ihrem Tagebuch erwähnte Eva vor allem Bücher, die in den 1920er Jahren gedruckt oder verfilmt wurden. Einige davon sind heute vergessen, obwohl sie einst Bestseller waren. Andere werden bis heute gelesen und verfilmt, aber anders befragt. So ist etwa der Roman „Im Westen nichts Neues“ (1929) für Eva nicht nur eine Geschichte über den Ersten Weltkrieg gewesen, sondern vor allem ein pazifistisches Buch der Weimarer Republik, in der sie aufwuchs.

Hedwig Courths-Mahler: Aschenbrödel und Dollarprinz

Auszug Seite 22−23

„Diese großen Berliner Bälle sind meistens so stark besucht, daß zum Tanzen kein Platz ist,“ erwiderte der fremde junge Mann höflich, aber teilnahmslos.

„Sie scheinen schon mehr von diesen Bällen besucht zu haben. Ich beteilige mich zum ersten Male an einem solchen und bin ganz fremd hier. Würden Sie mir sagen können, wer die schöne blonde Frau da drüben in der Loge ist? Sie trägt ein hell fliederfarbiges Kleid und ist von einer Schar Herren umringt.“

Der junge Mann wandte seinen Blick nach der angegebenen Richtung. Einen Moment verlor sich der starre Ausdruck seiner Augen. Etwas Weiches, Sehnsüchtiges lag in seinem Blick, und ein mattes Lächeln huschte um sein Mund.

„Das ist die Filmschauspielerin Henny Porten.“

John Stratter reckte sich, um besser sehen zu können.

„Ah, richtig, mir erschien dies Gesicht doch bekannt! Eine schöne deutsche Frau. Sehen Sie nur, wie alle die Herren hier ringsum bewundernd nach ihr hinschauen, und sogar die Damen blicken sie voll Bewunderung an.“

Der junge Mann seufzte tief auf. Henny Porten sah wirklich bezaubernd aus mit ihrem blonden Haar und ihren schönen Augen. Ihr Lächeln, ein süßes, frauliches Lächeln, schien alle Menschen zu betören, die es sahen. Sie sah aus wie die holde Verkörperung des blühenden, lachenden Lebens. Und ringsum noch tausend schöne Frauen im verlockenden Glanz ihrer Reize. Dazu die rhythmisch wiegende Musik, ringsum an den Tischen soupierende Menschen, Gläserklingen, Lachen und Scherzen – wieder stieg ein tiefer Seufzer empor aus der Brust des fremden jungen Mannes. John Stratter vernahm diesen Seufzer, und sein Interesse an dem jungen Mann nahm immer mehr zu.

Ludwig Feuerbach: Das Wesen des Christentums

Auszug Seite 55−56

Das Wesen des Menschen im allgemeinen

[...] Aber was ist denn das Wesen des Menschen, dessen er sich bewußt ist, oder was macht die Gattung, die eigentliche Menschheit im Menschen aus? Die Vernunft, der Wille, das Herz. Zu einem vollkommenen Menschen gehört die Kraft des Denkens, die Kraft des Willens, die Kraft des Herzens. Die Kraft des Denkens ist das Licht der Erkenntnis, die Kraft des Willens die Energie des Charakters, die Kraft des Herzens die Liebe. Vernunft, Liebe, Willenskraft sind Vollkommenheiten, sind die höchsten Kräfte, sind das absolute Wesen des Menschen als Menschen, und der Zweck seines Daseins. Der Mensch ist, um zu erkennen, um zu lieben, um zu wollen. Aber was ist der Zweck der Vernunft? Die Vernunft. Der Liebe? Die Liebe. Des Willens? Die Willensfreiheit. Wir erkennen, um zu erkennen, lieben, um zu lieben, wollen, um zu wollen, d.h. frei zu sein. Wahres Wesen ist denkendes, liebendes, wollendes Wesen. Wahr, vollkommen, göttlich ist nur, was um sein selbst willen ist. Aber so ist die Liebe, so die Vernunft, so der Wille. Die göttliche Dreieinigkeit im Menschen, über dem individuellen Menschen, ist die Einheit von Vernunft, Liebe, Wille. Vernunft (Einbildungskraft, Phantasie, Vorstellung, Meinung), Wille, Liebe oder Herz sind keine Kräfte, welche der Mensch hat – denn er ist nichts ohne sie, er ist, was er ist, nur durch sie –, sie sind, als die sein Wesen, welches er weder hat, noch macht, begründenden Elemente, die ihn beseelenden, bestimmenden, beherrschenden Mächte – göttliche, absolute Mächte, denen er keinen Widerstand entgegensetzen kann.

Ernst Glaeser: Jahrgang 1902

Auszug Seite 278−279

Das schwierigste war der Brief an die Witwe. Da der Feldwebel keine vorgedruckten Formulare hatte, mußten wir ihn aufsetzen. Wir besannen uns auf alle Schlagworte der Zeit, die, wie der Feldwebel sagte, in derartigen Fällen zuständig sind, aber keines hielt stand, denn neben uns lag der tote Soldat. Schließlich schenkte mir der Feldwebel zehn Zigaretten und sagte, ich solle es aufsetzen. Er ging in die Kantine, wo er sehr laut und hoffnungsfreudig den blonden Schwestern vom Roten Kreuz auf den Rücken tatschte. Ich saß unter einer Kerze, draußen rötete sich der Abend, neben mir lag der Tote und ich schrieb: „Verehrte Frau K. Ihr Mann starb heute leider bei seiner Einlieferung ins Krankenhaus G. Es tut mir aufrichtig leid. Anbei empfangen Sie, was bei der Leiche gefunden wurde. Sollten Sie wegen des Begräbnisses Wünsche haben, so bitten wir Sie, uns dieselben schleunigst zu telegraphieren. Andernfalls wird Ihr Mann auf dem Ehrenfriedhof hier beigesetzt. Hochachtungsvoll…“

Als ich das fertig hatte, kam der Feldwebel herein, klopfte mir freudig auf die Schulter und setzte mit großen Schnörkeln, wie sie sonst nur ein General hatte, seinen Namen unter den Brief. Dann drückte er einen Stempel darauf und ließ ihn durch mich an die Post tragen. Der Tote im Bett hatte nichts dagegen.

Als ich am Abend nach Hause kam, erzählte mir meine Mutter, Brosius sei gefallen. Ich duckte mich…

Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werthers

Auszug Seite 46−48

Am 30. Julius.

Albert ist angekommen, und ich werde gehen; und wenn er der beste, der edelste Mensch wäre, so wär’s unerträglich, ihn vor meinem Angesicht im Besitz so vieler Vollkommenheiten zu sehen. – Besitz! – Genug Wilhelm, der Bräutigam ist da! Ein braver lieber Mann, dem man gut sein muß. Glücklicherweise war ich nicht beim Empfange! Das hätte mir das Herz zerrissen. Auch ist er so ehrlich, und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht ein einzigmal geküßt. Das lohn‘ ihm Gott! Um des Respekts willen, den er vor dem Mädchen hat, muß ich ihn lieben. Er will mir wohl, und ich vermute, das ist Lottens Werk, mehr als seiner eigenen Empfindung: denn darin sind die Weiber fein und haben recht; wenn sie zwei Verehrer in gutem Benehmen miteinander erhalten können, ist der Vorteil immer ihr, so selten es auch angeht.

Indes kann ich Alberten meine Achtung nicht versagen. Seine gelaßne Außenseite sticht gegen die Unruhe meines Charakters sehr lebhaft ab, die sich nicht verbergen läßt. Er hat viel Gefühl, und weiß, was er an Lotten hat. Er scheint wenig üble Laune zu haben, und du weißt, das ist die Sünde, die ich ärger hasse am Menschen als alle andre.

Er hält mich für einen Menschen von Sinn; und meine Anhänglichkeit an Lotten, meine warme Freude, die ich an allen ihren Handlungen habe, vermehrt seinen Triumph, und er liebt sie nur desto mehr. Ob er sie nicht manchmal mit kleiner Eifersüchtelei peinigt, das lass‘ ich dahingestellt sein, wenigstens würd‘ ich an seinem Platze nicht ganz sicher vor diesem Teufel bleiben.

Dem sei nun wie ihm wolle! meine Freude, bei Lotten zu sein, ist hin. Soll ich das Torheit nennen oder Verblendung? – Was braucht’s Namen! erzählt die Sache an sich! – Ich wußte, daß ich keine Prätension auf sie zu machen hatte, machte auch keine – das heißt, insofern es möglich ist, bei so viel Liebenswürdigkeit nicht zu begehren. – Und jetzt macht der Fratze große Augen, da der andere nun wirklich kommt, und ihm das Mädchen wegnimmt.

Ich beiße die Zähne aufeinander, und spotte über mein Elend, und spottete derer doppelt und dreifach, die sagen könnten, ich sollte mich resignieren, und weil’s nun einmal nicht anders sein könnte – Schafft mir diese Strohmänner vom Hals! – Ich laufe in den Wäldern herum, und wen ich zu Lotten komme, und Albert bei ihr sitzt im Gärtchen unter der Laube, und ich nicht weiter kann, so bin ich ausgelassen närrisch, und fange viel Possen, viel verwirrtes Zeug an. –

Um Gottes willen, sagte mit Lotte heut‘, ich bitte Sie, keine Szene wie die von gestern abend! Sie sind fürchterlich, wenn Sie so lustig sind. – Unter uns, ich passe die Zeit ab, wenn er zu tun hat; wutsch! bin ich drauß, und da ist mir’s immer wohl, wenn ich sie allein finde.

Max Hodann: Bringt uns wirklich der Klapperstorch?

Auszug Seite 37−41

WANN KANN MAN DENN EIGENTLICH KINDER BEKOMMEN?

werdet ihr mich fragen. Streng genommen dann, wenn man Geschlechts- oder Fortpflanzungszellen bildet. Das ist beim Kind noch nicht der Fall. Aber allmählich wächst das Kind zum Jugendlichen heran. Es kommt in die Jahre der Geschlechtsreife. Beim Jungen beginnt die Samenbildung, beim Mädchen die Eireifung.

Das Mädchen merkt das an einem sehr auffälligen Vorgang: Die „Blutung“ oder monatliche Regel tritt ein. Zwischen dem zwölften und fünfzehnten Jahr pflegt das der Fall zu sein. Eines Tages fließt etwas Blut langsam aus der Scheidenöffnung, häufig, ohne daß das Mädchen sonst etwas merkt. Manchmal treten leichte Schmerzen ein. Dann legt man sich am besten einen Tag hin, macht vielleicht auch ein paar warme Umschläge auf den Bauch. […] Beim Jungen treten mit dem Beginn der Geschlechtsreife unwillkürliche Samenergüsse ein. Das Glied wird plötzlich, oft im Traum, steif, dann entleert sich etwas Samenflüssigkeit, und morgens weiß der Schläfer garnicht, wovon er eigentlich feucht geworden ist. Das ist keine Krankheit, sondern ein ganz natürlicher Vorgang.

(...) Ich hoffe, nach dem, was wir besprochen haben, sind wir ein wenig Freunde geworden. Und als Freund und älterer kamerad sage ich euch daher: Wenn ihr geschlechtsreif seid, so seid ihr darum noch nicht reif als Menschen. Und erst reife Menschen sollen sich in Liebe verbinden. Ihr könntet, ja ihr werdet vielleicht mit sechzehn, siebzehn, achtzehn Jahren sagen: Den oder die möchte ich in Liebe wählen. Seid miteinander froh. Aber haltet euch zurück. Es hat noch niemandem geschadet, ein wenig zu warten.

Eberhard König: Wenn der Alte Fritz gewusst hätte

Auszug Seite 35−36

Beim Abte von Kamenz.

Das war ein liebliches Bild verträumten Sommerfriedens im schönen alten Garten der ehrwürdigen Cistercienser-Abtei zu Kamenz im Schlesierlande. Wer mochte angesichts der mit leuchtendem Linnen gedeckten Tafel unter den breitschattenden Kastanien, angesichts des blinkenden Geschirrs und dieser beiden noch behaglich beim Weine verweilenden Herren hier in der licht- und wärmeflimmernden Mittagsstille, die nur vom schmetternden Frühlingsjubel der Finken und von wohligem Taubengirren belebt war, − wer mochte angesichts all des Gedeihlichen für möglich halten, daß gar nicht fern von hier in den schlesischen Bergen siegesgewisse Heere heranzogen, der Kaiserin Maria Theresia das Land, an dem ihr ganzes Herz hing, zurückzuerobern? Die ansehnliche Streitmacht unter ihrem Schwager, dem Prinzen Karl von Lothringen unter den gefürchteten Generalen Rádasdy, Esterházy, Wallis, St. Ignon, Berlichingen und wie die entschlossenen Heerführer alle hießen, des Herzogs von Sachsen-Weißenfels und des Chevalier de Saxe nicht zu vergessen; ja, wer mochte für möglich halten, daß hier ganz nebenbei, vor der Ausgangspforte des Rübezahlreiches, die Wachsamkeit und hartgemute Verwegenheit des streitbaren Preußenkönigs auf der Lauer lag, die nackte Klinge in der ungeduldigen Faust, um den heraustretenden Gegner zur Entscheidungsschlacht zu stellen […]

Conrad Ferdinand Meyer: Der Heilige

Auszug Seite 115−118

„Hast du etwas gegen mich auf dem Herzen, mein Thomas, und willst es mich entgelten lassen, tapferer Mann, ohne Gefahr Deines Leibes und Lebens, wolan, dazu kann Rath werden! Morgen send‘ ich Dich – in den Geschäften, wie Du weißt – nach Paris zu dem, der um Dich wirbt! Laß sehen, ob es ihm gelingt, Dich zu verführen und mit Schmeichelwort zu Falle zu bringen!“ […]

Darauf entstand eine Stille. Ich glaubte, der Kanzler empfinde es bitter, daß Herr Heinrich, der so tief in seiner Schuld stand, ihm die Angeborenheit seines schmiegsamen und unterwürfigen Wesens, die doch der Majestät allein zu Gute kam, in grausamem Leichtsinne vorhalten mochte. Doch erwiderte Herr Thomas nach einer Weile ohne merkliche Aergerniß in ruhiger und – wie sage ich – philosophischer Rede:

„Was ich gegen Dich auf dem Herzen habe, ob wenig oder viel, Du hast Grund, mein Gebieter, an meiner Treue nicht zu zweifeln. So böse bin ich nicht und auch nicht so kurzsichtig und abenteuerlich, daß ich Dir zum Verräther würde. Doch hat Deine scherzende Weisheit einen meinen wunden Punkt getroffen; denn Du kennst meine unvollkommene Natur und mein zur Erniedrigung der Dienstbarkeit geschaffenes Wesen. Sei es frühe Gewohnheit des Herrendienstes, sei es die Eigenheit meines Stammes und Blutes, ich kann dem gesalbten Haupte und den hohen Brauen der Könige keinen Widerstand leisten. – Und da du so glücklicher Laune bist und ein Wohlgefallen hast an deinem Knechte, erkühnt er sich, Dir in dieser traulichen Einsamkeit einen Rath zu ertheilen: Gib mich nie aus Deiner Hand in die Hand eines Herrn, der mächtiger wäre als Du! – Denn in der Schmach meiner Sanftmuth müßte ich ihm allerwege Gehorsam leisten und seine Befehle ausführen auch gegen Dich, o König von England… (…)“

„Wie du mir vorkommst, mein Thomas,“ lallte der Herr mit unsicherer Zunge, denn er hatte durstig getrunken und der Wein stieg ihm zu Kopfe, „immer erhabener! … Meiner Treu – ich weiß nicht, was ich rede, aber nicht übel Lust hätte ich, dir ein Meßglöcklein um Deinen Ziegenhals zu hängen und Dich in Teufels Namen mit einem Ruck auf den Stuhl von Canterbury zu setzen! Dort throne mir und orakle gegen den heiligen Vater!...“

Der Kanzler erhob sich rascher, als seine Gewohnheit war. „Unter dieser Eiche ist nicht gut wohnen,“ sagte er. „Es mag in der Vorzeit grausamer Zauber unter ihr getrieben worden sein! – Ihr Schatten verwirrt das Hirn.“

Hier verstummte das Gespräch.

Karin Michaëlis: Bibi

Auszug aus der Einleitung

Einleitung, die durchaus mitgelesen werden muß

Ich wette mit euch, was ihr wollt, daß dänische Kinder, wenn man sie mitten in der Nacht weckt, mit geschlossenen Augen eine fast richtige Karte von Dänemark zeichnen können. Aber dieses Buch soll ja in der Hauptsache von kleinen Mädchen gelesen werden, die noch nie auch nur eine Fußspitze nach Dänemark gesetzt haben, und von denen kann man nicht gut verlangen, daß sie mehr von Dänemark wissen als – sagen wir einmal – dänische Kinder von Deutschland. Darum wird es gut sein, wenn ich zunächst ein ganz klein bißchen Geographie von Dänemark erzähle, wo diese Geschichte spielt. Da ich selbst nicht gerade besonders gut in diesem Fach bin, wird es schnell überstanden sein.

Nimmt man einen Globus mit allen fünf Weltteilen darauf und sämtlichen Meeren, Polen, Zonen, Längen- und Breitengraden, und dreht man ihn ganz schnell um seine Achse, muß man sehr gute Augen haben, um Dänemark zu erwischen. Selbst wenn man ungefähr weiß, wo es liegen muß. So klein ist Dänemark, auf der Karte. Während China oder Amerika auf der Weltkarte wie Kaffeeflecke auf einem Tischtuch sind, ist Dänemark nicht viel größer als ein Fliegenfleck. Wohlverstanden: auf der Karte. Denn wohnt man in Dänemark, dann ist Dänemark, allermindestens, das allergrößte Land der Welt. Wir Dänen glauben ja auch, daß unser Himmelberg, der in Wirklichkeit ungefähr so hoch ist wie der Kölner Dom, höher sei als die Alpen oder der Mount Everest, jener Berg dahinten in Indien, den sie jedes Jahr aufs neue zu besteigen versuchen – aber noch nie ist es jemand geglückt, bis ganz auf seine Spitze zu kommen.

Nikolai Ognjew: Das Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew

Gotha, d. 30.8.28.

5.9.28.

Auszug Seite 7−10

15. September 1923. Es ist schon Mitte September, aber die Schule hat noch nicht angefangen. Kein Mensch weiß, wann sie anfängt. Man sagt, sie wird renoviert; als ich aber heute morgen hinkam, war von Renovierungsarbeiten nicht zu entdecken; im Gegenteil, kein Mensch war da und niemand konnte einem Auskunft geben. Die Schule steht offen und leer. Unterwegs habe ich mir bei einem Jungen für drei Limonen* dieses Heft gekauft.

Als ich nach Hause kam, dachte ich, daß ich doch nichts zu tun hätte, und beschloß, ein Tagebuch zu führen. In dieses Tagebuch will ich verschiedene Erlebnisse eintragen.

Ich habe große Lust, meinen Namen „Konstantin“ mit „Wladlen“** zu vertauschen. Kostja heißen zu viele. Außerdem: Konstantin, der war so’n oller türkischer Zar, der hat die Stadt Konstantinopel erobert und sich spucke von sechzehnten Stock auf ihn hinab, wie Serjoschkla Blinow sagt. Gestern bin ich also bei der Miliz gewesen, aber da sagte man mir, daß es vor achtzehn Jahren nicht geht. Also noch zweieinhalb Jahre warten. Schade!

* Die während der Inflation entstandene volkstümliche Entstellung des Wortes „Million“, Anm. d. Uebers.

** Abkürzung für Wladimir Lenin, Anm. d. Uebers.

(…)

27. September. In unserer Schule wird der Dalton-Plan eingeführt. Das ist ein System, in dem der Lehrer nichts tut und der Schüler selber alles ausknobeln muß. So hab ich’s wenigstens verstanden. Schulaufgaben gibt’s nicht mehr, sondern die Schüler bekommen ein Pensum zur Erledigung. Dieses Pensum gilt für einen Monat; man kann daran in der Schule oder zu Hause arbeiten. Ist man fertig, dann geht man ins Laboratorium und wird geprüft. Statt der Klassen gibt es jetzt Laboratorien. In jedem Laboratorium sitzt ein Schkrab als Fachmann; im Mathematiklaboratorium hockt ein Almakfisch, in Gesellschaftskunde Nikpetosch usw. Sie sind die Spinnen, wir die Fliegen.

Wir haben beschlossen, von diesem Jahr ab der Bequemlichkeit halber alle Schkrabs abzukürzen: Alexej Maximytsch Fischer heißt von jetzt ab Almakfisch, Nikolaj Petrowitsch Oschogow – Nikpetosch. Mit Lina spreche ich nicht. Sie will von mir weg auf eine andere Bank.

Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues

Auszug Seite 64−65

Neben uns liegt ein verängstigter Rekrut, ein Flachskopf. Er hat das Gesicht in die Hände gepreßt. Sein Helm ist weggepurzelt. Ich fische ihn heran und will ihn auf seinen Schädel stülpen. Er sieht auf, stößt den Helm fort und kriecht wie ein Kind mit dem Kopf unter meinem Arm, sich an meine Brust. Die schmalen Schultern zucken. Schultern, wie Kemmerich sie hatte.

Ich lasse ihn gewähren. Damit der Helm aber wenigstens zu etwas nutze ist, packe ich ihn auf seinen Hintern; − nicht aus Blödsinn, sondern aus Überlegung, denn das ist der höchste Fleck. Wenn da zwar auch dickes Fleisch sitzt, Schüsse hinein sind doch verflucht schmerzhaft, außerdem muß man monatelang auf dem Bauch liegen im Lazarett und nachher sicher hinken.

Irgendwo hat es mächtig eingehauen. Man hört Schreien zwischen den Einschlägen.

Endlich wird es ruhig. Das Feuer ist über uns hingefegt und liegt nun auf den letzten Reservegräben. Wir riskieren einen Blick. Rote Raketen flackern am Himmel. Wahrscheinlich kommt ein Angriff.

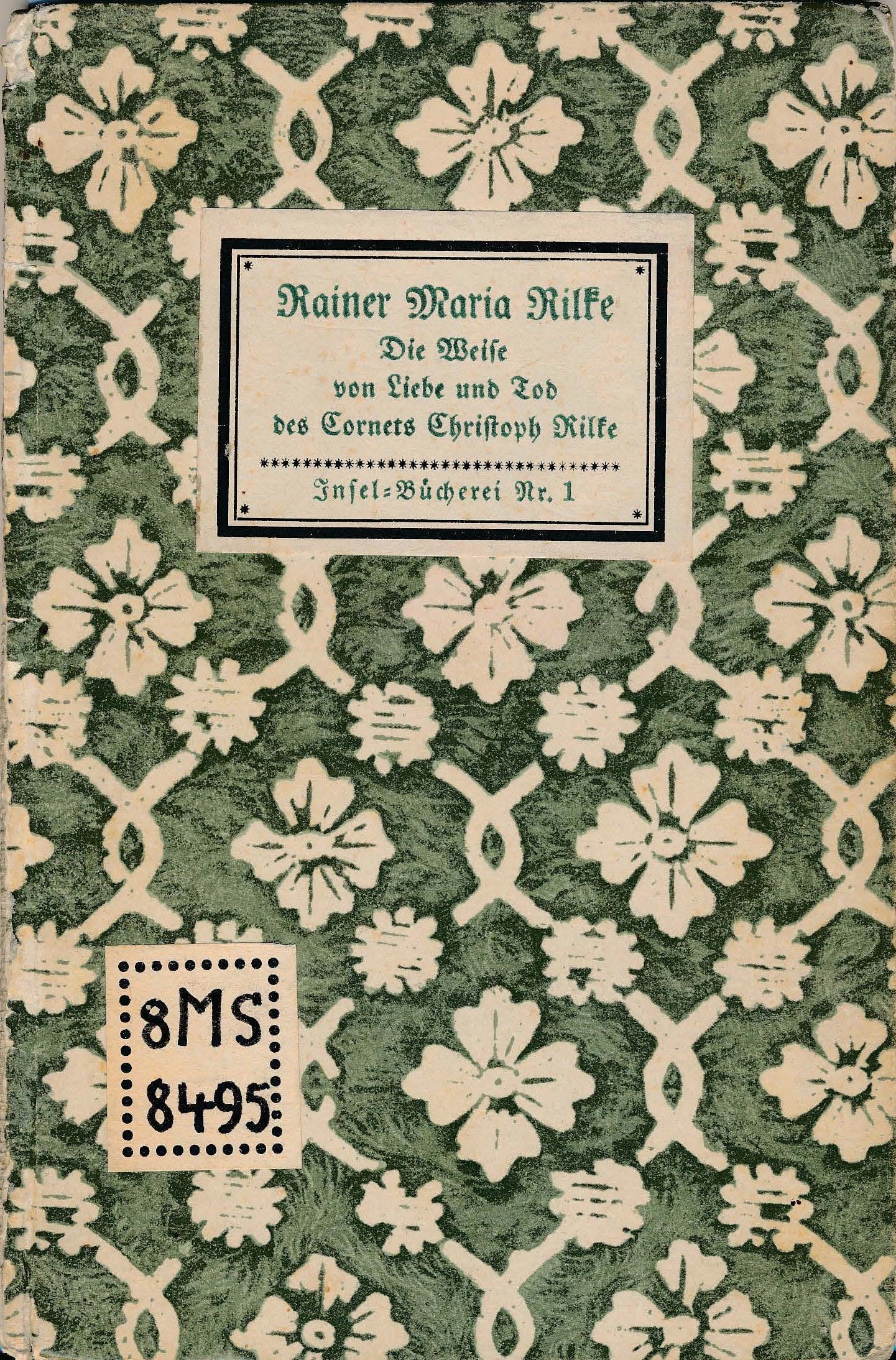

Rainer Maria Rilke: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke

Auszug Seite 7

Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag.

Reiten, reiten, reiten.

Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. Nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig an versumpften Brunnen. Nirgends ein Turm. Und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zuviel. Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächstens immer wieder das Stück zurück, das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben? Es kann sein. Die Sonne ist schwer, wie bei uns tief im Sommer. Aber wir haben im Sommer Abschied genommen. Die Kleider der Frauen leuchten lang aus dem Grün. Und nun reiten wir lang. Es muß also Herbst sein. Weinigstens dort, wo traurige Frauen von uns wissen.

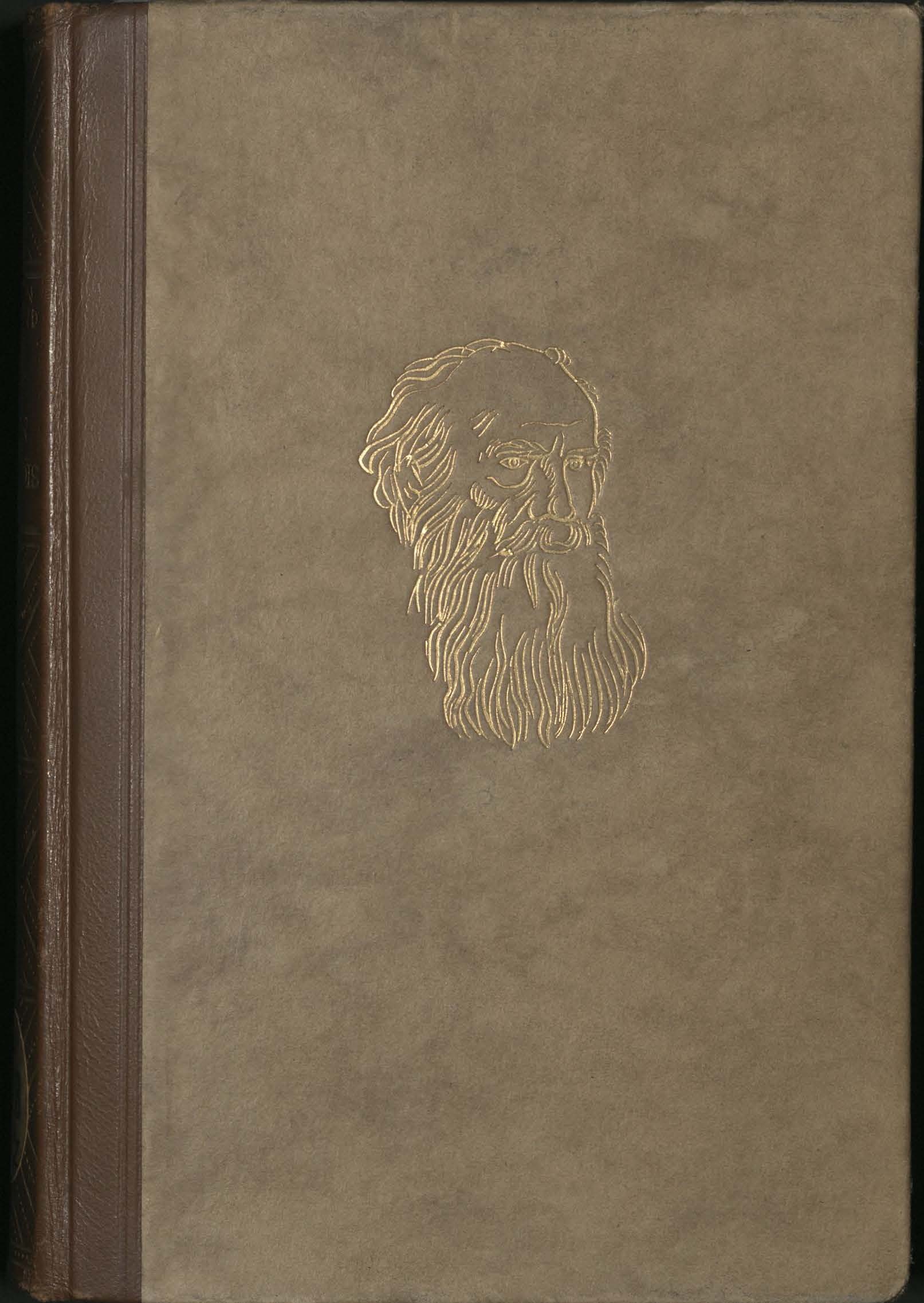

Romain Rolland: Das Leben Tolstois

Auszug Seite 50−51

In dieser Zeit des Übergangs, wo das Genie Tolstois im Finstern tappt, an sich selbst irre wird und, wie Nekludow in den "Aufzeichnungen eines Marqueurs", ohne starke Leidenschaft, ohne zielsicheren Willen schwächlich zu werden scheint, entsteht das reinste Werk, das Tolstoi jemals schuf: "Eheglück" (1859). Es ist das Wunderwerk der Liebe. Seit langen Jahren war er mit der Familie Bers befreundet. Er war der Reihe nach in die Mutter und die drei Töchter verliebt gewesen. Schließlich verliebte er sich endgültig in die zweite. Aber er wagte nicht, es zu gestehen. Sofie Andrejewna Bers war noch ein Kind: sie war siebzehn Jahre alt; und er über dreißig. Er hielt sich für einen alten Mann, der nicht das Recht hatte, sein verbrauchtes, unreines Leben an das eines unschuldigen jungen Mädchens zu knüpfen. Drei Jahre lang sträubte er sich. Später erzählte er in „Anna Karenina“, wie er Sofie Bers einen Antrag machte, und wie sie darauf antwortete −: sie zeichneten alle beide die Anfangsbuchstaben der Worte, die sie nicht zu sagen wagten, mit dem Finger auf den Tisch. Wie Lewin in „Anna Karenina“ war er so grausam aufrichtig, sein Tagebuch seiner Frau einzuhändigen, damit sie ganz genau seine begangenen Schändlichkeiten kennen lerne; und wie „Kitty“ in „Anna Karenina“ empfand Sofie bitteren Schmerz beim Lesen. Am 23. September 1862 war ihre Hochzeit. Aber schon seit drei Jahren war diese Ehe im Kopf des Dichters geschlossen, als er "Eheglück" schrieb.

Hans Sachs: Das Kälberbrüten

Auszug Seite 1

In dem schacztin Hans Vogels.

Das kelberprüten.

1

Ein pauer sas zu Popenreut,

Der seiner sin war halb zerstrewt,

Schickt sein weib frw int state [früh in die Stadt],

Das sie aus milch gelt losen solt,

Die weil da haim er kochen wolt.

Der auf den tag doch spate,

Im pet verschlaffen hate.

Doch morgens, da der hirte plies,

Kue, sew vnd kelber er auslies.

Legt sich wider ins pette.

Ein kalb verirret sich im hoff,

Das angfer zv dem prünen loff,

Darein sich stuerzen dete.

Als der pawer aüfstete,

Wolt kochen, schopft wasser am prünen,

Hat er das kalb darin gefünnen.

Da war im angst zv müet,

Gedacht: aus ayren prüet ein hen

Jünge hüner; der gleich wie wen

Ich kes vnterlegt schiere,

Vileicht wurden aüch ausgeprüet

Jünge kelber von mire.

Friedrich Schiller: Die Räuber

Theaterkritik

Die große Mühe die auf diese zwölf Bilder Sellners mit Worten aus Schillers ‚Räubern‘ verwandt wurde, und der Fleiß der Einstudierung verdienen aber ebenso ernsthaftere Untersuchung wie die Frage, wohin wir mit solchen Versuchen kommen. [...]

Auch wer zu verständnisvoller Teilnahme bereit war, konnte nicht warm werden. Dazu störten die Szenenwechsel bei verdunkelter Bühne ebenso sehr die Stimmung wie die dauernde Beibehaltung der Aufbauten und Stufen – ganz gleich ob man sich in den Wald oder das Schloß versetzt fühlen sollte – die Illusion erschwerte, die Phantasie hemmte. [...]

Sehr wirksam war die Verwendung und Gliederung des Räuberchors, auch wenn seine Bewegung oder Bewegungslosigkeit wiederholt unnatürlich und allzu deutlich Lichtspieltheater war. [...]

Wenn trotz an sich der guten Darstellung wie Aufführung nur einen Teil der Zuschauer zu Beifall veranlaßte und nur zu einem Achtungserfolg führte, so lag das gewiß nicht so sehr an der neuen Einrichtung und den grundsätzlichen Bedenken, sondern daran, daß die ‚Räuber‘ unserer Zeit wirklich zu fern sind. Was uns nicht interessiert, kann uns nicht bewegen, rührt nicht an unser Gemüt und läßt uns kalt.

R. Fr.: „Die Räuber“. Zwölf Bilder frei nach Friedrich von Schiller. In: Gothaisches Tageblatt vom 6.2.1929, o.S.

Upton Sinclair: Petroleum

Auszug Seite 24−25

Und auf der Straße lag eine zerfetzte kleine Leiche: ein Kaninchen hatte über die Straße springen wollen und war von einem Auto zermalmt worden; andere Automobile waren darüber hinweggefahren, bis es zu Staub zerrieben und vom Wind fortgefegt wird. Der Knabe dachte an das arme kleine Leben, das so plötzlich ausgelöscht worden war. Wie grausam ist doch das Leben, wie seltsam, daß Dinge heranwachsen, anscheinend die Macht besitzen, sich selbst aus dem Nichts zu schaffen; − auch Vater konnte das nicht erklären, sagte, niemand vermöge es, das sei nun einmal so. Sie holten einen alten, mit Hausgerät und Möbeln beladenen Karren ein; für den Vater bedeutete er nur ein Hindernis; Bunny jedoch erblickte hinten auf dem Karren zwei Knaben, die ungefähr in seinem Alter standen, und die ihn mit stumpfen, gleichgültigen Augen ansahen. Sie waren blaß und erweckten den Eindruck, als bekämen sie nicht genug zu essen; auch das war etwas, worüber man staunen mußte: daß es arme Menschen gab, denen niemand half. Vater erklärte, in dieser Welt müsse sich jeder selbst helfen.

Lew Tolstoi: Anna Karenina

Auszug Seite 116

Unmittelbar nach dem Mittagessen erschien Kitty. Sie kannte Anna Arkadjewna, aber die Bekanntschaft war nur flüchtig, und als sie sich jetzt bei ihrer Schwester einfand, beunruhigte sie immerhin ein wenig der Gedanke, wie diese von allen so gepriesene Petersburger Weltdame sie aufnehmen würde. Doch sie gefiel Anna Arkadjewna, das sah sie sofort. Anna war offensichtlich von ihrer Schönheit und Jugendfrische entzückt, und ehe Kitty sich’s versah, war sie nicht nur unter Annas Einfluß geraten, sondern sie hatte sich auch in sie verliebt, wie sich zuweilen junge Mädchen in ältere und unverheiratete Frauen zu verlieben vermögen. Anna wirkte nicht wie eine Salondame oder Mutter eines achtjährigen Sohnes; nach der Elastizität ihrer Bewegungen, ihrer Frische und der ihrem Gesicht innewohnenden Leibhaftigkeit, die sich einmal in einem Lächeln, dann in einem Blick äußerte, hätte man sie eher für ein zwanzigjähriges junges Mädchen halten können, wenn nicht der ernste, zuweilen wehmütige Ausdruck ihrer Augen gewesen wäre, der Kitty faszinierte und anzog. Kitty fühlte, daß Anna sich völlig natürlich gab und nichts verbarg, daß es aber in ihr irgendeine andere, höhere Welt gab, von komplizierter und poetischer Art, die Kitty nicht zugänglich war.

Jakob Wassermann: Der Fall Maurizius

23. Sept. 29

Auszug Seite 523−524

Über Warschauer [Waremmes] käsiges Gesicht flackert ein schwaches Lächeln. Er hatte nicht mehr die Kraft, sich des wie außer sich auf ihn zudrängenden Knaben zu erwehren. Er nahm ihm sanft die Brille aus der Hand und legte sie auf den Stuhl. Er streichelte die Schulter, den Rücken, die Hüfte, des schönen schlanken Körpers, dabei klapperten ihm die Zähne. „Nu ja, nu ja, sie hat geschossen“, sagte er mit einer Art von greisenhafter Nachgiebigkeit, „wenn dein Herz dranhängt, Mohlchen, warum soll ich dirs verschweigen… Ja, sie hat geschossen… was blieb ihr denn anders übrig…“ Etzel umkrampfte mit beiden Händen Warschauers Rechte. Er glitt auf das Bett zurück, ohne die Hand des Mannes loszulassen. Es war wie eine Glücksbetäubung. In leidenschaftlicher Begierde bohrte er den Blick in die wasserblassen Augen. Er hatte das Gefühl, solang er ihn im Blick hielt, konnte der Mann nicht entrinnen. Warschauer setzte sich auf den Bettrand, und hie und da die Lippen fletschend und mit dem Kiefer malmend, in demselben greisenhaften, fast schlabbrigen Ton berichtete er die Einzelheiten des Vorgangs. Daß sie umstellt war. Daß sie vollständig den Kopf verloren hatte.

Frank Wedekind: Frühlings Erwachen

Auszug Seite 94−96

Habebald öffnet die Türe, worauf Melchior, bleich, aber gefaßt, vor die Versammlung tritt.

Sonnenstich: Treten Sie näher an den Tisch heran! – Nachdem Herr Rentier Stiefel von dem ruchlosen Frevel seines Sohnes Kenntnis erhalten, durchsuchte der fassungslose Vater, in der Hoffnung, auf diesem Wege möglicherweise dem Anlaß der verabscheuungswürdigen Untat auf die Spur zu kommen, die hinterlassenen Effekten seines Sohnes Moritz und stieß dabei an einem nicht zur Sache gehörigen Orte auf ein Schriftstück, welches uns ohne noch die verabscheuungswürdige Untat an sich verständlich zu machen, für die dabei maßgebend gewesene moralische Zerrüttung des Untäters eine leider nur allzu ausreichende Erklärung liefert. Es handelt sich um eine in Gesprächsform abgefaßte, „Der Beischlaf“ betitelte, mit lebensgroßen Abbildungen versehene, von den schamlosen Unflätherein strotzende, zwanzig Seiten lange Abhandlung, die den geschraubtesten Anforderungen, die ein verworfener Lüstling an eine unzüchtige Lektüre zu stellen vermöchte, entsprechen dürfte.

Melchior: Ich habe...

Sonnenstich: Sie haben sich ruhig zu verhalten! – Nachdem Herr Rentier Stiefel uns fragliches Schriftstück ausgehändigt und wir dem fassungslosen Vater das Versprechen erteilt, um jeden Preis den Autor zu ermitteln, wurde die uns vorliegende Handschrift mit den Handschriften sämtlicher Mitschüler des weiland Ruchlosen verglichen und ergab nach dem einstimmigen Urteil der gesamten Lehrerschaft sowie in vollkommenem Einklang mit dem Spezial-Gutachten unseres geschätzten Herrn Kollegen für Kalligraphie die denkbar bedenklichste Ähnlichkeit mit der Ihrigen. –

Melchior: Ich habe...

Sonnenstich: Sie haben sich ruhig zu verhalten! – Ungeachtet der erdrückenden Tatsache der von seiten unantastbarer Autoritäten anerkannten Ähnlichkeit glauben wir uns vorderhand noch jeder weiteren Maßnahmen enthalten zu dürfen, um in erster Linie den Schuldigen über das ihm demgemäß zur Last fallende Vergehen wider die Sittlichkeit in Verbindung mit daraus resultierender Veranlassung zur Selbstentleibung ausführlich zu vernehmen.

Melchior: Ich habe...

Sonnenstich: Sie haben die genau präzisierten Fragen, die ich Ihnen der Reihe nach vorlege, eine um die andere, mit einem schlichten und bescheidenen »Ja« oder »Nein« zu beantworten. Habebald!

Habebald: Befehlen, Herr Rektor!

Sonnenstich: Die Akten! – – Ich ersuche unseren Schriftführer, Herrn Kollega Fliegentod, von nun an möglichst wortgetreu zu protokollieren. – Zu MelchiorKennen Sie dieses Schriftstück?

Melchior: Ja.

Sonnenstich: Wissen Sie, was dieses Schriftstück enthält?

Melchior: Ja.

Sonnenstich: Ist die Schrift dieses Schriftstücks die Ihrige?

Melchior: Ja.

Sonnenstich: Verdankt dieses unflätige Schriftstück Ihnen seine Abfassung?

Melchior: Ja. – Ich ersuche Sie, Herr Rektor, mir eine Unflätigkeit darin nachzuweisen.

Sonnenstich: Sie haben die genau präzisierten Fragen, die ich Ihnen vorlege, mit einem schlichten und bescheidenen »Ja« oder »Nein« zu beantworten!

Melchior: Ich habe nicht mehr und nicht weniger geschrieben, als was eine Ihnen sehr wohlbekannte Tatsache ist!

Sonnenstich: Dieser Schandbube!!

Melchior: Ich ersuche Sie, mir einen Verstoß gegen die Sittlichkeit in der Schrift zu zeigen!

Sonnenstich: Bilden Sie sich ein, ich hätte Lust, zu Ihrem Hanswurst an Ihnen zu werden?! – Habebald...

Melchior: Ich habe...

Sonnenstich: Sie haben so wenig Ehrerbietung vor der Würde Ihrer versammelten Lehrerschaft, wie Sie Anstandsgefühl für das dem Menschen eingewurzelte Empfinden für die Diskretion der Verschämtheit einer sittlichen Weltordnung haben! – Habebald!!

Habebald: Befehlen, Herr Rektor!

Sonnenstich: Es ist ja der Langenscheidt zur dreistündigen Erlernung des agglutinierenden Volapük!

Melchior: Ich habe...

Sonnenstich: Ich ersuche unseren Schriftführer, Herrn Kollega Fliegentod, das Protokoll zu schließen!

Melchior: Ich habe...

Sonnenstich: Sie haben sich ruhig zu verhalten!! – Habebald!

Habebald: Befehlen, Herr Rektor!

Sonnenstich: Führen Sie ihn hinunter!

Franz Werfel: Der Abituriententag. Geschichte einer Jugendschuld

Auszug Seite 9

Der Untersuchungsrichter Landgerichtsrat Doktor Ernst Sebastian tötete die erst halb genossene Zigarre. Er pflegte während seiner Amtshandlungen nicht zu rauchen. Ein Verhör war noch anzustellen. Da die Uhr schon auf sechs ging und die Sonnenstrahlen immer schiefer den Stuhl des Verhörs trafen, der wie ein zusammengebrochener Mensch vor dem Schreibtisch hockte, wollte Sebastian sich beeilen. Er hatte überdies Burda, dem Gymnasialprofessor Johann Burda, fest versprochen, dem heutigen Abend keinesfalls fern zu bleiben. Es war rührend, wie eifrig sich dieser Burda um das Zustandekommen einer höchst überflüssigen und reichlich verlogenen Feier bemühte! Ein sentimentaler Mensch, der ganz unmerklich die Schulbank mit dem Katheder vertauscht hatte, der sanftäugige Professor Burda!

Oscar Wilde: Das Bildnis des Dorian Gray

Auszug Seite 100−101

Sein Herz war schwer, weil er die Heimat verlassen mußte. Aber das war es nicht allein, was ihn traurig und nachdenklich machte. So unerfahren er noch war, er hatte doch ein starkes Gefühl für das Gefährliche in Sibyls Lage. Dieser junge Dandy (Dorian Gray), der ihr den Hof machte, konnte es nicht gut mit ihr meinen. Er war ein Gentleman, und Jim haßte ihn deshalb, haßte ihn aus einem merkwürdigen Klasseninstinkt heraus, für den er sich keine Rechenschaft geben konnte, der aber gerade deshalb um so mächtiger in ihm war. Er war sich auch bewußt, wie oberflächlich und eitel die Natur seiner Mutter war, und sah darin eine unendliche Gefahr für Sibyl und Sibyls Glück. Kinder lieben anfangs ihre Eltern. Wenn sie älter werden, machen sie sich ein Urteil über sie, und manchmal verzeihen sie ihnen.

Seine Mutter! Er hatte beschlossen, sie nach etwas zu fragen, über das er während langer Monate des Schweigens gebrütet hatte. Ein zufälliges Wort, das er im Theater gehört, ein spöttischer Scherz, der eines Abends, als er im Bühneneingang auf sie wartete, sein Ohr erreichte, hatte in ihm einen Zug von schrecklichen Vermutungen geweckt. Er erinnerte sich daran, wie an den Hieb einer Reitpeitsche mitten ins Gesicht. Seine Augenbrauen zogen sich zu einer tiefen Furche zusammen, und in schmerzlichem Krampf biß er auf seine Unterlippe.

"Du hörst nicht ein Wort, von dem, was ich sage, Jim," klagte Sibyl. "und ich mache doch so wundervolle Pläne für deine Zukunft. Sprich ein Wort."

"Was möchtest du, das ich dir sage?"

"O, daß du ein guter Junge sein willst, und daß du uns nicht vergißt," antwortete sie, indem sie ihn anlächelte.

Er zuckte die Achseln. "Ich glaube, du wirst mich eher vergessen, als ich dich vergesse, Sibyl."

Sie errötete. "Was willst du damit sagen, Jim," fragte sie.

"Du hast jetzt einen neuen Freund, wie ich höre. Wer ist er? Warum hast du mir nie von ihm erzählt? Er meint es nicht gut mit dir?"

"Halt Jim!" rief sie aus. "Du darfst nichts gegen ihn sagen, ich liebe ihn."

"Ach was, du weißt ja nicht einmal seinen Namen," antwortete der Junge. "Wer ist er? Ich habe ein Recht, es zu wissen."

"Er heißt Prinz Tausendschön. Liebst Du nicht diesen Namen? O, du törichter Knabe, du solltest ihn nie vergessen. Wenn du ihn nur einmal sähest, du würdest ihn für den wundervollsten Menschen auf der Welt halten. Eines Tages wirst du ihn kennenlernen: wenn du von Australien zurückkommst. Du wirst ihn so gern haben. Jeder hat ihn gern, und ich ... "

Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit

Vorwort

Geschichte gestaltet als geistiger Spiegel der Natur wie jene selbst in unendlichen und unberechenbaren Formen: sie übt keine Methode und überspielt verächtlich jedwedes Gesetz. Bald scheint sie zielhaft wie Wasser zu strömen, bald wölkt sie Geschehnis aus dem lockenden Zufall des Winds. Oft stuft sie Epochen mit der großen Geduld der langsam aufwachenden Kristalle, dann wieder preßt sie andrängende Sphären dramatisch in einen einzigen Blitz. Immer Bildnerin, enthüllt sie einzig in solchen Sekunden genialer Verkürzung sich als Künstlerin: denn ob auch Millionen Energien unsere Welt bewegen, immer sind es nur jene wenigen explosiven Augenblicke, die ihr dramatische Formen geben. Solche Augenblicke habe ich hier aus dem Raum eines Jahrhunderts eine Fünfzahl nachzubilden versucht, ohne ihre seelische Wahrheit durch eigene Erfindung zu verfärben. Denn wo sie vollendet gestaltet, bedarf die Geschichte keiner nachhelfenden Hand, sondern einzig des ehrfürchtig darstellenden Worts.

Wissenschaftliche Darstellungen und Quellen

Susanne Bach: Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891). In: Handbook of the English Novel, 1830-1900, Vol. 9, ed. by Martin Middeke / Monika Pietrzak-Franger, Berlin / Boston 2020, p. 461-477.

Wolfgang Braungart: Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. In: Manfred Engel (Hrsg.): Rilke Handbuch. Leben - Werk - Wirkung, Stuttgart 2004, S. 210-216.

Chronik der Stadt- und Kreisbibliothek "Heinrich Heine" Gotha von den Anfängen bis 1973, bearbeitet von Ruth Dolz, Gotha, o.J.

Jochen Hung: Massenkulturen. In: Nadine Rossol / Benjamin Ziemann (Hg.): Aufbruch und Abgründe. Das Handbuch der Weimarer Republik, Darmstadt 2021, S. 699-721.

R. Fr.: „Die Räuber“. Zwölf Bilder frei nach Friedrich von Schiller. In: Gothaisches Tageblatt vom 6.2.1929, o.S.

Helmuth Kiesel: Deutsche Literatur 1918-1933, München 2017, S. 722-749.

Wynfried Kriegleder: Juden und Jugendschuld bei Franz Werfel: "Der Abituriententag" und "Eine blaßblaue Handschrift". In: Hans Wagener / Wilhelm Hemecker (Hg.): Judentum in Leben und Werk von Franz Werfel. Berlin / Boston 2011, S. 43-59.

Werner Michler: Sternstunden der Menschheit (1927). In: Stefan-Zweig-Handbuch, hg. v. Arturo Larcati / Klemens Renoldner / Martina Wörgötter, Berlin / Boston 2018, S. 323-329.

Michael Sauer: Literatur als historische Quelle. In: Geschichte lernen 28 (2015), Heft 164, S. 2-9.

Thomas F. Schneider: Erich Maria Remarques Roman "Im Westen nichts Neues". Text, Edition, Distribution und Rezeption (1928-1930), Tübingen 2004.

Ilija Trojanow: Der Stoff aus dem Albträume sind. Upton Sinclairs Breitwandklassiker. Nachwort. In: Upton Sinclair: Öl! Zürich 2013, S. 733-749.